di Roger Scruton 10 OTTOBRE 2018

A differenza dei visitatori del Medio Oriente di oggi, i viaggiatori del XIX secolo nel Levante incontrarono un territorio profondamente colonizzato, con villaggi e città che ospitavano molte comunità diverse. Mentre sarebbe sbagliato romanticizzare o “orientalizzare” il tessuto sociale di quelle comunità, che è stato spesso lacerato sulla falsariga di confessione, tribù e famiglia, non c’è dubbio che le città siano state il frutto di una lunga esperienza di insediamento e buon vicinato.

Quando il poeta vittoriano Edward Lear viaggiò attraverso la Terra Santa, disegnando città e villaggi mentre andava, lasciò un registro di alcuni degli insediamenti visivamente più armoniosi che il mondo abbia conosciuto: città di pietra, i tetti che si fondono in baldacchini ondulati, cupole adagiate contro il cielo, i minareti che si protendono sopra di loro in preghiera; villaggi compatti con muri in pietra condivisi, insediati in campagna come i rifugi degli uccelli che nidificano a terra. Molte di queste città sono rimaste immutate fino al XX secolo, i loro vicoli di pietra e le case rivolte verso l’interno trasmettono la sensazione, così sconcertante per un europeo in visita, che la città araba non è uno spazio pubblico ma un insieme di spazi privati, ciascuno oscuro, harāms segreti e proibiti.

Ovviamente le città costiere, i grandi centri commerciali e le città metropolitane si svilupparono nel solito modo ottocentesco, con facciate in pietra vestite che annunciavano la vendita di merci e portici classici che annunciavano la gente alla moda. C’erano località turistiche e distretti industriali. Ma nell’entroterra e lontano dall’influenza occidentale le città mantennero il loro carattere antico, costruite come oasi, luoghi di rifugio dove persone di molte fedi convivevano fianco a fianco in relativa armonia.

L’Impero Ottomano non era composto da stati-nazione ma da comunità di credo, alcune delle quali – i drusi, gli alawiti e gli sciiti in particolare – non furono riconosciute dal sultano di Istanbul. La pace tra le sette non poteva dunque essere assicurata dai confini, come in Europa, ma solo dalla consuetudine.

La pace così assicurata è precaria e richiede un lavoro continuo per mantenerla.

L’architettura ha fatto parte di quel lavoro.

L’ipotesi inespressa era che le case dovrebbero combaciare lungo vicoli e strade, che nessuna casa privata dovrebbe essere così appariscente da stare più in alto della moschea o della chiesa e che la città dovrebbe essere un luogo compatto e unificato, costruito con materiali locali secondo a un vocabolario di forme condiviso.

Spessi muri di pietra hanno creato interni che sarebbero stati freschi d’estate e caldi d’inverno con il minimo utilizzo di energia.

Il vecchio souk di Aleppo, tragicamente distrutto nell’attuale conflitto siriano, ne è stato un perfetto esempio, il centro delicato e vitale di una città che è stata abitata ininterrottamente per un tempo più lungo di qualsiasi altra.

Quella città divenne la stazione finale della Via della Seta, il luogo in cui i tesori venivano scaricati dai dorsi dei cammelli provenienti dalla Mesopotamia sui carri che li avrebbero portati ai porti del Mediterraneo. Il destino di questa città, che nel 21 ° secolo ha subito la distruzione per la prima volta in 5.000 anni, è un emblema appropriato di ciò che sta accadendo al Medio Oriente oggi.

Ma non è solo il conflitto civile che ha minacciato le antiche città del Medio Oriente. Molto prima dell’attuale crisi sono arrivati nuovi modi di costruire, che mostravano scarso rispetto per la vecchia esperienza di insediamento e ignoravano la legge non scritta della città araba secondo cui nessun edificio dovrebbe arrivare più in alto della moschea, essendo la prima necessità del visitatore di spiare il minareto e così trovare il luogo della preghiera. Questi nuovi modi di costruire provenivano, come tante altre cose, dall’Occidente, prima attraverso l’amministrazione coloniale e poi attraverso “consiglieri” stranieri, spesso approfittando dell’insicuro diritto fondiario della regione, introdotto dal codice fondiario ottomano del 1858. Quando alla Francia fu concesso il mandato di governare la Siria nel 1923, i tipi di edifici modernisti, la mania per le strade e la circolazione motorizzata,

Quelle pratiche, e le leggi sulla suddivisione in zone in particolare, dovevano essere l’argomento della potente polemica di Jane Jacobs del 1961, La morte e la vita delle grandi città americane, quando ovviamente era troppo tardi per salvare il meglio dell’eredità americana. Ma il loro impatto sul Medio Oriente è stato altrettanto disastroso quanto il loro impatto sull’America, e tanto più da rammaricarsi data la difficoltà di creare insediamenti vitali in una regione in cui i conflitti religiosi e culturali possono essere gestiti solo a lungo termine, e solo da soluzioni evolute.

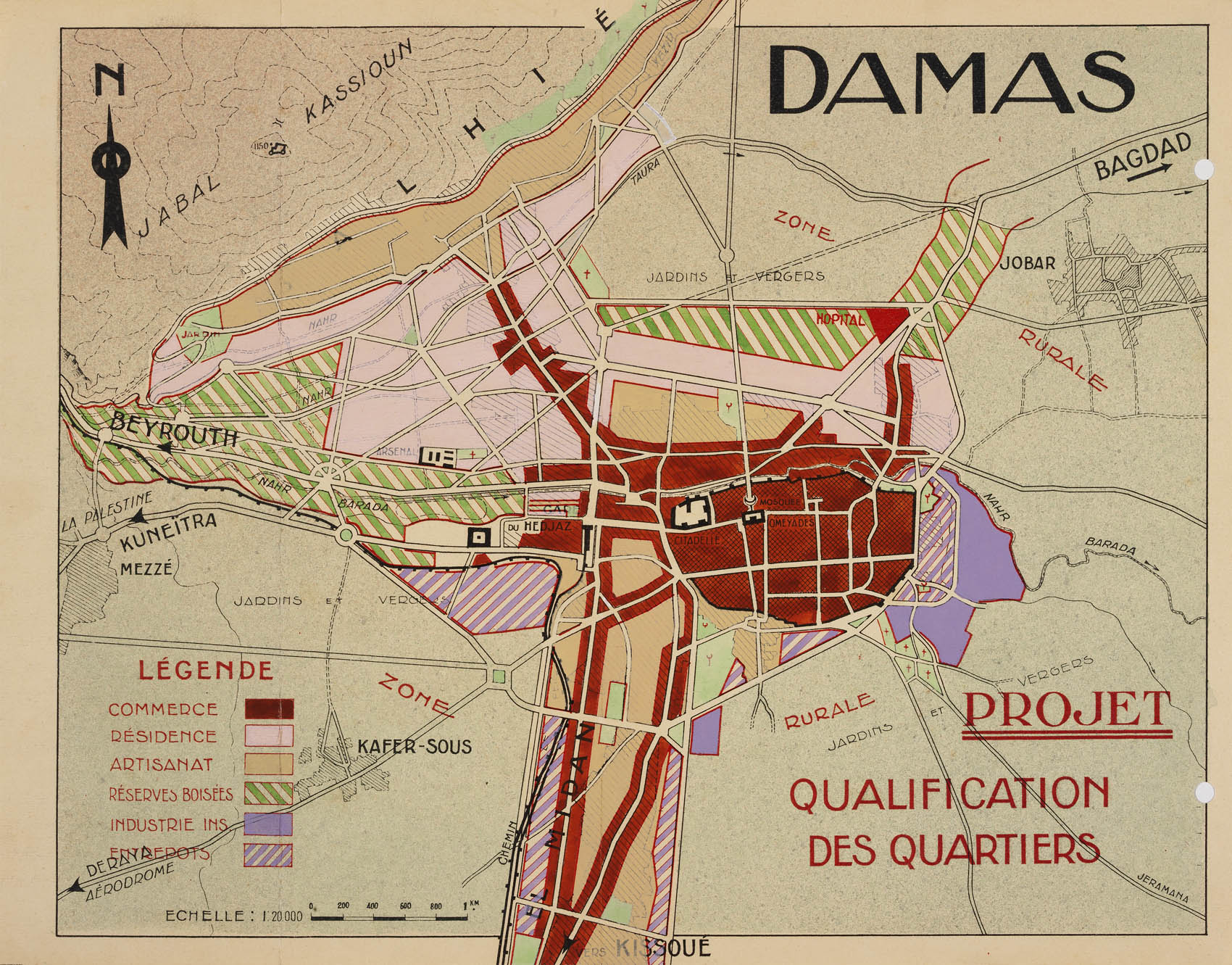

Nel 1935 un piano completo per Damasco fu commissionato dalle autorità francesi al giustamente chiamato René Danger, che iniziò il lavoro di isolamento dei monumenti, sgombrando le barriere che erano attaccate a loro, raschiando via i capannoni e i rifugi che coprivano le moschee, guidando largamente strade igieniche attraverso le zone “insalubri” della città, e sostituire i tuguri congeniali con alberi, acqua ed erba. I residenti della capitale siriana si sono lamentati vigorosamente, ma inutilmente.

Come in Russia e Germania, l’arrivo dello stato totalitario è stato preceduto dall’arrivo dell’architettura totalitaria: il piano è stato accolto favorevolmente dal partito leninista Ba’ath quando ha guadagnato il potere nel colpo di stato del 1963, e divenne la politica ufficiale del nuovo Ba ‘regime atista.

Damasco ha quindi cessato di essere il palinsesto su cui sono iscritte le storie di quattro civiltà, e oggi è una città moderna, un altro pezzo di dovunque. È stato stabilito uno schema la cui influenza si è ora fatta sentire in tutto il Medio Oriente. Il modernismo architettonico ha alimentato il complesso di inferiorità araba: grattacieli di cemento, piazze, motivi geometrici, finestre ad alta intensità energetica, a volte con un mihrab o una cupola attaccati in ossequio a una storia in cui non si crede più: tutto questo è diventato parte del nuovo vernacolo di un’urbanizzazione frettolosa.

L’idea di fondo è stata quella di abbandonare la grande tradizione della città ottomana, con le sue numerose comunità nelle loro tende di pietra, e di “mettersi al passo” con l’Occidente.

Raramente, in tutto questo, tuttavia, è stato previsto che i migranti dei villaggi, che sono stati costretti a sopravvivere in strutture non pianificate e non regolamentate, ammucchiati per le città senza pensare a come guardano o al carattere del spazi pubblici sotto di loro. Sebbene sarebbe sbagliato attribuire all’architettura la responsabilità dei conflitti che hanno travolto il Medio Oriente, è difficile evitare la conclusione che l’urbanistica occidentale e le tipologie edilizie moderniste, agendo sul senso di inferiorità indigeno, abbiano esacerbato la distruzione.

Se si spazzano via gli insediamenti che sono stati a casa per secoli e li si sostituisce con blocchi senza volto che potrebbero essere stati ovunque e si sentono non essere da nessuna parte, non sorprende se i residenti sentono di essere già in conflitto con l’ambiente circostante, e anche a un passo dal conflitto con i loro vicini.

La vecchia città di labirinti di conigli del Medio Oriente era un dispositivo per disinnescare i conflitti, una continua affermazione di vicinato e insediamento. La nuova città di torri di cemento costruite in jerry è un dispositivo di accrescimento dei conflitti, un continuo “stallo” tra comunità in competizione ai margini di un luogo che non le appartiene e al quale a loro volta non possono appartenere.

Praticamente ogni esperto chiamato a pronunciarsi sui conflitti in Medio Oriente ha ignorato il ruolo dell’architettura, con una importante eccezione: il coraggioso architetto Marwa al-Sabouni, il cui libro, The Battle for Home, racconta la storia di come il conflitto in La Siria ha travolto la sua stessa città di Homs. Dimostra che non si possono distruggere le forme serene e senza ostentazione della città levantina senza mettere a repentaglio anche la pace che simboleggiavano e che in parte proteggevano.

La vecchia città di Homs, costruita in basalto lungo vicoli tortuosi, con la moschea e la chiesa l’una di fronte all’altra e talvolta condividendo le loro parti, era apprezzata dai suoi residenti come un insediamento comune.

“Né la moschea, né la chiesa,” scrive al-Sabouni, “né alcun edificio significativo … ha mostrato la sua importanza … Tuttavia, c’è una linea sottile tra l’umiltà e l’indifferenza, e la gente di Homs ha ora attraversato quella linea in modo aggressivo … “.

Scrivendo con chiarezza e convinzione, condivide la sua esperienza di questa aggressione, evidenziando il contributo dato dalla pianificazione e dall’ambiente costruito, e dalla riduzione dell’educazione architettonica allo studio dei cliché pseudo-islamici attaccati a banali facciate continue.

La storia che racconta è dolorosa; ma non è una storia di fuga. La vera architettura può costruire un insediamento, con la stessa facilità con cui una cattiva architettura può distruggerne una.

L’unico desiderio di Marwa al-Sabouni è rimanere nella sua città e rifarla come casa delle sue numerose comunità.

Dovremmo sostenere attivamente questa ambizione. Perché se la Siria non è una casa per la sua gente, allora tutti loro cercheranno una casa altrove.

Ma come si comincia? Dovremmo ricordare che l’idea di sostituire la città organica di stili consueti con spazi sgombrati e blocchi di cemento, mentre è nata tra gli intellettuali europei, è stata sperimentata per la prima volta nel mondo arabo.

Le Corbusier, che aveva tentato invano di persuadere il consiglio comunale di Parigi ad adottare il suo piano per abbattere l’intera città a nord della Senna e sostituirla con un insieme di torri di vetro, rivolse invece la sua attenzione alla città nordafricana di Algeri , che all’epoca era sotto l’amministrazione coloniale francese.

In qualità di consigliere architettonico del governo francese di Vichy durante la guerra, fu in grado di annullare il sindaco eletto di Algeri e di imporre la sua volontà alla città, sebbene la vittoria degli alleati mise bruscamente fine ai suoi piani.

Lo schema di Le Corbusier è ancora studiato e persino trattato con riverenza nelle moderne scuole di architettura. Si trattava di cancellare la città vecchia dalla mappa, sostituendola con grandi blocchi squadrati che negano la costa mediterranea e i contorni del paesaggio, e sormontando il tutto con strade lungo le quali le automobili volano sopra la popolazione.

Nessuna chiesa o moschea ha una parte nel piano; non ci sono vicoli o angoli segreti.

Tutto è vuoto, inespressivo e freddo. È un atto di vendetta del nuovo mondo contro il vecchio: non un progetto per insediare un luogo, ma un progetto per distruggerlo, in modo che non rimanga nulla del luogo.

La megalomania di Le Corbusier ha alimentato la neofilia di molti leader arabi, che credono di dover dimostrare di essere parte del mondo moderno alla maniera di Le Corbusier, sostituendo il tutto con qualche caricatura futurista.

Oltre agli schemi di Corbusier per i blocchi composti da piani orizzontali, quindi, è arrivato lo sfarzoso ristorante in stile Dubai, in cui vasti gadget, appartenenti a un linguaggio architettonico sconosciuto ma simili a utensili da cucina scartati da qualche gigantesco chef di celebrità, giacciono sparsi tra i nastri di autostrada.

Questi edifici inadattabili, progettati dai computer negli uffici londinesi, e senza riguardo per il luogo a cui sono destinati, sono simboli dell’economia araba dei petrodollari che ha sostituito le devote comunità di pescatori e commercianti che un tempo si aggrappavano al bordo del deserto. Sono pubblicità sgargianti per tutto ciò che è più discutibile nello stile di vita occidentale, scaricate senza nemmeno un permesso tra persone che hanno perso l’istruzione e la cultura che fornirebbero loro la lingua per rispondere all’insulto.

È difficile non vedere tali edifici come parte della provocazione offerta dall’Occidente al mondo islamico.

Questo mi riporta a Marwa al-Sabouni, che è fermamente convinta che la forza e l’identità della Siria in cui rimane impegnata risiedano nella conciliazione tra le comunità. L’architettura, secondo lei, ha avuto un ruolo nel raggiungimento di questo obiettivo, poiché è stata un’espressione primaria del senso del luogo. La cura del proprio posto è il primo passo per accettare gli altri che vi risiedono. I pensieri “questa è la nostra casa” e “noi apparteniamo a qui” sono pensieri pacificatori. Se il “noi” è sostenuto solo dalla fede religiosa, e la fede è definita in modo da escludere i suoi rivali storici, allora abbiamo un problema.

Se, tuttavia, un residente di Homs può identificarsi per il luogo che condivide con i suoi concittadini, piuttosto che per la fede che lo contraddistingue, allora siamo già sulla via della guerra civile. È difficile farlo quando ciò che egli intende per “Homs” è un caos di palazzoni, senza strade o piazze adeguate, in cui gli edifici non hanno facciate né porte accoglienti e in cui i servizi necessari – negozi, scuole, moschee, chiese – si trovano a miglia di distanza dall’altra parte della città.

Ma a Homs com’era, con strade, piazze e souk di proprietà di tutti, la convivenza pacifica, sostiene al-Sabouni, era la norma. Old Homs era la soluzione evoluta a problemi che altrimenti rischiano di durare per sempre. piazze e souk di proprietà di tutti, la pacifica convivenza, sostiene al-Sabouni, era la norma.

Old Homs era la soluzione evoluta a problemi che altrimenti rischiano di durare per sempre. piazze e souk di proprietà di tutti, la pacifica convivenza, sostiene al-Sabouni, era la norma. Old Homs era la soluzione evoluta a problemi che altrimenti rischiano di durare per sempre.

Non è possibile ricostruire una città come Homs esattamente com’era, né i residenti lo vorrebbero. Ma è possibile ripetere le caratteristiche che furono così importanti per la sua pacifica sopravvivenza: le porte incorniciate che si aprono sulle strade; le finestre che osservano e le facciate che riconoscono gli spazi pubblici; la mescolanza di negozi, atelier, scuole e case; la scala e i materiali rispettosi delle strutture private che evitano di sminuire le chiese e le moschee; i campanili e i minareti che ancora dominano l’orizzonte in un’affermazione collettiva di fede. Quelle cose possono ancora essere raggiunte, e sarebbero raggiunte, se le persone stesse decidessero come ricostruire la città. Come ovunque in Siria, tuttavia, le decisioni vengono prese dai funzionari,

Il lettore scettico dirà che va benissimo per un osservatore occidentale amare i contorni organici della tradizionale città levantina. Ma è sicuramente una fantasia pensare che la gente del posto veda la questione in un modo simile. Forse è così. Ma dovremmo ricordare un esempio recente significativo del contrario.

Quando il dirottatore dell’11 settembre Mohamed Atta si è recato dal Cairo ad Amburgo per studiare per un master in pianificazione urbana, è stato per scrivere una tesi su Aleppo.

Lo scopo non era quello di comporre un’opera di storia dell’architettura, ma di affrontare uno dei problemi più urgenti che il Medio Oriente deve affrontare oggi, che è il problema della trasandata architettura occidentale e dell’alienazione dei residenti che ne deriva. Atta voleva ripristinare uno skyline che era stato perforato da torri smussate e informi;

Come se la fosse cavata Atta ad Amburgo, non lo so. Ma se dovessimo voler evitare gli orrori di quel fatidico giorno di settembre – quando Atta fece volare un aeroplano in un’opera firmata, uccidendo migliaia di persone nel processo – dovremmo procedere con maggiore attenzione nei fragili ecosistemi urbani del Medio Oriente, sostenendo attivamente coloro che desiderano costruire insediamenti urbani, piuttosto che coloro che cercano di distruggerli.

Foto: https://archnet.org/collections/